白居易像(清殿藏本)

白居易手迹

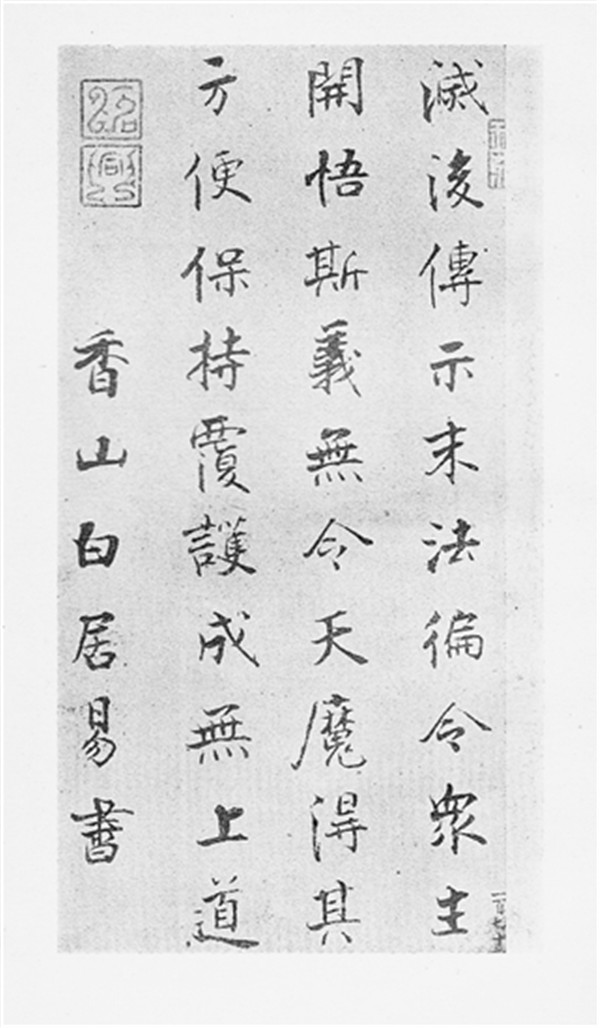

白居易手迹

在唐代,与张鷟《龙筋凤髓判》齐名的,是白居易的《甲乙判》。一提起白居易,无人不知他是位列李白、杜甫之次的唐代大诗人。但是,要说他判词写得也好,恐怕知道的人就不多了。元稹曾说:“大凡人之文各有所长,乐天之长可以为多矣。”其中一长,即为判词。从判词发展史来看,至有唐方批量产出。有唐一代,有个人判词专集行世的,亦只两人而已,而白居易又居其一。《四库全书总目提要》云:唐朝判词,“今见于《文苑英华》者颇多,大抵不著名氏。惟白居易编入文集,与鷟此编之自为一书者,最传于世。”白居易与张鷟之间,白又见长。因此,说白居易是中国判词“第一人”,亦不为过。即使白居易不写诗,仅以那一百道判词,也足可名垂青史。

时光倒回到唐德宗贞元三年。当时年仅十六岁的白居易怀揣进士梦想,千里迢迢赶到长安,叩请著作郎顾况举荐。顾况一眼觑到诗卷上“居易”二字,不无揶揄地说:“长安米贵,居大不易!”但当“野火烧不尽,春风吹又生”的诗句映入眼帘,又顿时改容:“道得个语,居亦何难,前言戏之耳。”获此肯定,白居易百感交集,一面回忆起“及五六岁便学为诗,九岁谙识声韵。十五六岁始知有进士,苦节读书”的日子,一面又对未来充满憧憬:“倚马爰来,衣锦还归去,以文得禄,亦足为荣。”讵料,长安居不易,登科第更难。此后经年,白居易“昼课赋,夜课书,间又课诗,不遑寝息矣。以至于口舌成疮,手肘成胝,既壮而肤革不丰盈,未老而齿发早衰白”。如此苦学力文,却直到二十七岁方从乡赋。

贞元十六年二月,白居易以第四名的成绩考取进士,此时他已二十九岁。不过,在同榜十七名进士中,他还算是最年轻的。“慈恩塔下题名处,十七人中最少年”,记录的就是这一荣耀时刻。又隔两年,即贞元十八年,在吏部侍郎郑珣瑜主试下,白居易试书判拔萃科,及第。为了准备这个考试,他写下大量判词,《白氏长庆集》收入一百零一道,扣除当年“书判拔萃科”试题“毁方瓦合判”,刚好一百道,因此世称“百道判”。又由于均不列当事人之名姓,概以甲乙丙丁假设,因此又称“甲乙判”。

白居易不仅凭着“百道判”成功登科,他的这些判词,更成为日后考生学习的范本。白居易《与元九书》谓:“日者又闻亲友闲说,礼吏部举选人,多以仆私试赋判传为准的。”元九即是元稹,他也是贞元十八年书判拔萃科及第,及第后又与白居易一道,同授秘书省校书郎之职,因此,元白得有“书判同年,校正同省”之缘。此后经年,金石胶漆,死生契阔。对于白居易的判词,元稹也曾由衷称赞:“新进士竞相传于京师矣。”

白居易的《甲乙判》,虽然只是准备科举的习作,但“也并非仅具空洞的程式意义”。正如谢思炜所云:“其判题除广采前代经史外,还有大量内容涉及唐代现实的法律问题,并直接反映了中唐当时的政治、经济、军事、选举、婚姻等各方面问题。”至于判词的文风与水平,洪迈《容斋随笔》则不吝赞美之词:“……若此之类,不背人情,合于法度,援经引史,比喻甚明,非青钱学士所能及也。”我们在《引经断狱有回响》一文当中已经先期欣赏过一道白居易的判词,这里再介绍两道。

首先是“冒名事发判”。案情为:“得丁冒名事发,法司准法科罪,节度使奏丁在官有善政,请免罪授真,以劝能者,法司以乱法,不许。”翻译成白话就是,查得丁冒名诈官,法司依照法律予以科罪,节度使上奏说情,称丁为官期间颇有善政,请求豁免其罪,以励能者。法司认为这样会破坏法治,不许。白居易判曰:

宥则利淫,诛则伤善;失人犹可,坏法实难。丁僭滥为心,僶俛从事。始假名而作伪,咎则自贻;及励节而为官,政将何取?节使以功惟补过,情欲劝能;宪司以仁不惠奸,议难乱纪。制宜经久,理贵从长。见小善而必求,材虽苟得;逾大防而不禁,弊将若何?济时不在于一夫,守法宜遵乎三尺。盍惩行诈?勿许拜真。

这道判词,态度极其鲜明,结论毫不含糊,那就是,必须“惩行诈”而“勿许拜真”。值得玩味的,是得出这一结论的具体过程。以下试做分析。

礼法并用,一准乎法。白居易曾云:“首句标其目,卒章显其志。”本篇判词,首句即不俗。前两句:“宥则利淫,诛则伤善”,系援引《春秋》经义,语见《左传》襄公二十六年:“善为国者,赏不僭而刑不滥。赏僭,则惧及淫人;刑滥,则惧及善人。若不幸而过,宁僭勿滥。与其失善,宁其利淫。”照此经义,赏僭与刑滥之间,无疑当选前者。事实上,白居易也一直主张“理大罪,赦小过”,“裁以法度絮以仁”。但他所讲的“赦小过”,是对黎民百姓而言,对于“真伪争进”“巧诈成奸”的吏部之弊,则力主革除。所以,笔锋一转,又跟上了后面两句:“失人犹可,坏法实难”。意思是说,善为政者,既要“官得其才”,也要“事得其序”。“举不失德”,方能“野无遗贤”。如果赏宥过度将会败坏法治,那就宁可选择“失人”。寥寥四句,见微知著,礼与法“迭相为用”,“循环表里”。

条分件系,逐项回应。大凡诉讼,定会涉及利益攸关各方,好的判词,应对各方主张逐一回应,回应的过程,也是道理逐渐明朗的过程。在本案,白居易就是以回应各方展开法理辨析。对于当事人丁某,确认其“假名而作伪”的犯罪事实,判定其“咎则自贻”的法律责任;对于奏请免罪的节使,不否认其“情欲劝能”的用心,却又提出倘如此则“弊将若何”“政将何取”的疑虑;对于作出原判的法司,则充分认可其“仁不惠奸”的裁判观点。

小大相比,短长相较。论完个案,又延展开去,以一连串警句格言,升华出可以普遍适用的治策法理。无论是“制宜经久,理贵从长”,还是求“小善”不能影响“逾大防”,都可举一反三,用为准的;而结尾的“济时不在于一夫,守法宜遵乎三尺”,更是掷地有声,法治精神跃然纸上。

再来看“牛马相觝判”。该案的案情是:“得甲牛觝乙马死,乙请偿马价。甲云:在放牧处相抵,请赔半价。乙不伏。”白居易判曰:

马牛于牧,蹄脚难防,在故误而宜别。况日中出入,郊外寝讹:既品量以齐驱,或风逸之相及。尔牛孔阜,奋骍角而莫当;我马用伤,踠骏足而致毙。情非故纵,理合误论。在皂栈以来思,罚宜为重;就桃林而招损,偿则从情。将息讼端,请征律典。当赔半价,误听过求。

甲牛觝乙马死,乙请偿马价,甲请赔半价,如何裁断?白居易作出了三个方面的考虑。

请征律典。司法之首要,在乎正确适用律典。《唐律疏议》卷十五《厩库》云:“诸犬自杀伤他人畜产者,犬主偿其减价;余畜自相杀伤者,偿减价之半。即故放令杀伤他人畜产者,各以故杀伤论。”疏云:“‘自相杀伤者’,谓牛相觝杀,马相踏死之类。假有甲家牛,觝杀乙家马,马本直绢十疋,为觝杀,估皮肉直绢两疋,是名‘偿减价之半’。”白居易“当赔半价”的结论显然符合上述规定。没有直接援引律条,纯是试判体例使然。

故误宜别。法律是死的,争端是活的,对于每项争端,均应根据具体情况,分辨区别。首先,故意和过失,法律责任就有不同。判词云,“在故误而宜别”,说的就是这层意思。“马牛于牧,蹄脚难防”,如果不幸发生了牛抵马死事件,原属“情非故纵”,自应“理合误论”。

偿则从情。判词进一步提出,赔偿之多寡,还应根据损害发生的情形加以区分,例如,“在皂栈以来思,罚宜为重;就桃林而招损,偿则从情。”本案发生在放牧的地方,显然与侵入人家的马厩有所不同,所以应减轻赔偿。

虽然白居易的《甲乙判》与张鷟的《龙筋凤髓判》一样,都是为了应试而作,也都采用骈体,但洪迈对白居易评价更高,他说:“如白乐天《甲乙判》则读之愈多,使人不厌。”《四库全书总目提要》则认为,“居易判主流利”,张鷟判“则缛丽”。之所以存在这样的差别,首先是时代大环境使然。张鷟比白居易早生约百年有余,彼时的文风,尚未脱六朝遗风,体现到判词风格上,则是更注重藻饰,“但知堆垛故事,而于蔽罪议法处不能深切”。白居易生逢中唐,古文运动方兴未艾,流风所致,判词风格亦向朴素实用转变。

陈寅恪的《元白诗笺证稿》中曾说:“其实当时致力古文,而思有所变革者,并不限于昌黎一派,元白二公,亦当日主张复古之健者。”白居易不仅创作丰富,亦有系统的文学主张,他的许多独到之见,无疑也影响了判词风格的形成。

文以载道。写文章是为了什么?白居易在《新乐府序》中自谓:“为君、为臣、为民、为物、为事而作,不为文而作也。”在《与元九书》中,他又指出:“每与人言,多询时务;每读书史,多求理道。始知文章合为时而著,歌诗合为事而作。”美轮美奂、如泣如诉的《长恨歌》《琵琶行》固然受到热捧,朴实无华、“伤民病痛”的《秦中吟》《卖炭翁》他也同样爱重,所谓“一篇《长恨》有风情,十首《秦吟》近正声。”若把文章比作一棵树,则“根情,苗言,华声,实义”。写《公牍学史》的许同莘对白居易佩服之至,认为他“立身本末,无不合乎道”,只是“余事作诗人耳”。并说:“诗者,载道之文言。若止嘲风雷、弄花草,则于六艺尽去矣。”

文体意识。白居易不惟能诗,亦擅各类文体。《旧唐书·白居易传》就曾说:“凡朝廷文字之职,无不首居其选。”他所撰写的各类书诏批答,“禁中号为‘白朴’”,引为矜式,“每新入学士求访,宝重过于《六典》”。元稹的《白氏长庆集序》更是详尽列举了白居易各类文体之长:“夫以讽喻之诗长于激,闲适之诗长于遣,感伤之诗长于切,五言律诗百言而上长于瞻,五字、七字百言而下长于情。赋、赞、箴之类长于当,碑记、叙事、制诰长于实,启、表、奏状长于直,书、檄、词策剖判长于尽。”这说明,白居易有着非常自觉的文体意识,他也确实在这些文体的写作上下了前人所未下的功夫。不同文体有不同文体之体制要求,要想成为文章大家,必要具备几套笔墨,做到写什么像什么才行。

文贵通俗。苏东坡曾有“元轻白俗,郊寒岛瘦”的名言。所谓“俗”,是指“通俗易懂”,这正是白居易诗文最典型的标签。王安石说:“天下俚语被白乐天道尽。”为什么要用俚语?是为了“老妪都解”。宋僧惠洪《冷斋夜话》曾说乐天:“老妪解,则录之;不解,则易之。”虽为传言,但也符合情理。“花非花,雾非雾,夜半来,天明去。来如春梦几多时,去如朝云无觅处。”似这类白话诗,老妪定是能懂。又据说,在当年,会诵白诗的歌妓身价会比别人高,她会说:“我诵得白学士《长恨歌》,岂同他妓哉!” 就连宣宗皇上也说过:“童子解吟《长恨曲》,胡儿能唱《琵琶篇》。”诗歌如此,判词亦当如此。判词处理的是芸芸众生的平常故事,又是讲给形形色色的当事人听,要想让人听得懂,非明白通俗不可。

这便是白居易留给我们的遗产。